巨硅科技 · 全家康 | 廣州老人養老可"不離家門" | "社區嵌入式"養老興起

時間:

2017-12-13

不用離開生活的小區

就可以住進舒適的養老中心

和老友們喝茶、下棋

到了飯點

長者飯堂的飯菜實惠又可口

還有專業護理人員提供日常健康體檢服務……

▼▼▼

在廣州

一種新興的養老模式

“社區嵌入式”養老

正悄悄試探養老市場的水溫

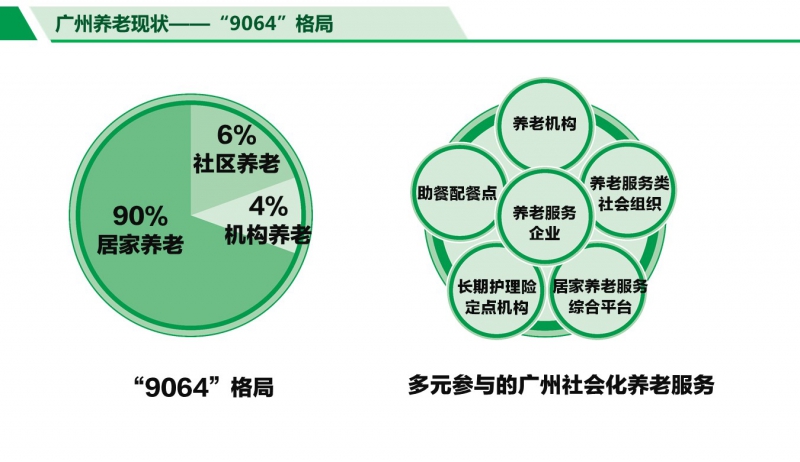

最新統計數據顯示,截至2016年底,廣州市60歲以上老年人口已達154.6萬人,老年人口比例達17.8%。而廣州市養老服務體系“9064”的建設目標(即90%的老年人在社會化服務協助下通過家庭照顧養老,6%的老年人通過政府購買社區照顧服務養老,4%的老年人入住養老服務機構集中養老)也意味著,將有超過148萬老人的養老選擇仍然不離“家門內”和“家門口”。

社區嵌入式

就是將為老年人配套

嵌入一個成熟的社區

為周邊社區長者和家屬提供

養老服務、輔助支持

這種“嵌入”如何運作?

﹀

﹀

﹀

家住西村街的蔡伯今年69歲,是孤寡老人,是“平安通”用戶。有一天早晨七點左右,他感到渾身不舒服,呼吸困難,通過“平安通”呼叫,十來分鐘后,醫護人員趕到,將其送到醫院,這才轉危為安。自此,蔡伯的心臟里多了5條支架,也多了一份對“平安通”的信任。

蔡伯表示:“現在的‘平安通’對我有很大幫助”。而“平安通”服務全面升級后,蔡伯作為第一類資助對象,獲得了一臺新的終端設備——全家康老人智能腕表。“現在走到任何地方都可以使用,出門也不怕,遇到困難一鍵就可以找到平安通客服人員幫忙”,蔡伯說,“還可以撥打熱線,咨詢各類養老信息啊、健康方面、助餐配餐等,真的很方便”。

“

如果遇到突發情況時,可以按'全家康老人智能腕表',這樣工作人員得知情況,就會迅速做出響應,給予幫助。上次生病,幸好有了‘平安通’,否則,后果不堪設想。

”

﹀

﹀

﹀

看著時鐘接近上午11點30分,黃英(化名)熄了灶臺的火,把精心燉了一上午的玉米排骨湯小心盛入保溫瓶。臨出門之前,她走進母親楊劍玲(化名)的房間,拿了幾件保暖的冬衣,“怕她晚上睡覺不夠暖。”

從越秀區大沙頭到中山七路的養老院,坐公交只需要30分鐘。黃英把還冒著熱氣的湯盛出來,之后去養老院的食堂為母親打來了飯菜。趁著楊劍玲和老伙伴們一起吃飯閑聊的空當,她把房間床鋪衣物等收拾妥當,然后幫母親按摩一下腿腳,聊會兒天,待母親準備休息后,她再離開。

今年8月28日起,92歲的楊劍玲住進位于中山七路的養老服務中心以來,這樣的場景已成為黃英生活的一部分,日復一日,從未間斷。

“

我們這里90%左右的老人的家都在周邊五公里范圍內。

中心目前住了119位老人,我們沒做任何廣告,8個月便全部住滿,還有40多人在輪候床位。

我們常說,養老最好是一碗湯的距離,在家門口養老能滿足大部分人的養老需求。

”

家住文沖的鄧婆婆去年住進了“家門口的養老院”。她高興地發現,自己的生活并沒有因此發生太大的變化。

每天早上8點,同住一個小區的好朋友梁婆婆就帶著一兩個水果或一個小紅薯準時出現在養老院。兩個老伙伴和以前一樣,一起消磨一上午的時間。對鄧婆婆而言,養老院并沒有將她和熟悉的生活圈子隔絕。

“我天天都來長者飯堂吃飯,和街坊聊聊天。”今年89歲的梁婆婆,子女在外地工作,獨自住在榨粉街的老房子里。每天中午,她都準時拄著拐杖出現在北京街長者飯堂,“可以叫他們送餐,但是我更喜歡走過來,大家一起吃飯比悶在家里強多了。”

“

這種不脫離習以為常的家庭生活方式和生活環境的養老模式,很受附近老人歡迎。

”

91歲的程德錦是“養老外賣”的受益者。和許多老人一樣,他寧愿住在老舊小區的家里,也不愿去住養老院。父親的養老問題成為女兒的心頭大石。得知父親家對面的孝慈軒可以提供居家養老服務,她和父親商量,決定請護工上門服務。

“護工住在家里,每天去長者飯堂為父親打飯,每周帶他去醫院做一次腿部康復。”程德錦的女兒說,她每周回家看望父親,可以真切地感受到,護工的工作耐心又細心。

海珠區江海街通過購買民辦養老院服務

將養老院運營模式和長者居家養老服務需求

有效結合

為轄內長者提供定點或上門式

洗浴服務、生活照料、醫療護理等專業服務

轉載聲明:感謝作者,版權歸作者所有,若未能找到作者和原始出處,還望諒解,如原創作者看到,歡迎聯系“廣州市巨硅信息科技有限公司”,我們會在后續文章聲明中標明。如覺侵權,請聯系我們,我們會在第一時間刪除,感謝!

上一篇:廣州市居家養老“3+X”服務機制 | 長者大配餐趕上共享新潮流

下一篇:2017中國最適合養老城市排名出爐 | 你沒看錯,廣州排名第一

![]() 粵公網安備 44010302000730號

粵公網安備 44010302000730號