引言:

近日,廣州一名外賣小哥按照預定地址將飯菜送到門口,然而,他發現當他到達之時老人家已經出了意外,120急救人員趕到后,確認老人已經不幸離世,外賣小哥眼淚瞬間奪眶而出。

在廣州市海珠區建基路的一棟居民樓里,一名外賣小哥按照預定地址送貨上門,但他如何拍門還是沒有人回答,于是他到小區求助,問有沒有鉗子或工具來破門。房間里明明就有光還有聲音,鄰居查看后發現,老人穿著衣服,但暈倒在衛生間,水龍頭還開著,看到這樣的情況,外賣小哥馬上大聲呼救。

由于情況比較緊急,外賣小哥立即打電話給開鎖師傅,并報警求助。在此期間,他多次試圖用工具破門,但都失敗了。物業人員說外賣小哥相當熱心,急得眼淚都流了出來,事后他總是責怪自己來晚了,找人也找得太晚了。

報警求助后,小哥還跑下樓指導救護車來到現場,不幸的是,消防隊員趕到現場破門后,確認暈倒在屋里的婆婆已經過世。后來,老人的家人說,他們為老人訂了外賣,因為他們打電話給老人,但是沒人接,但是他們住得太遠了,所以他們想通過外賣來看看家里有沒有人,老人有沒有事情。

01

事情雖然過去了,但回憶起那天的情景,小哥還是掩飾不住悲傷,眼里充滿了淚水。

“那一刻,我想起了父母,突然放聲大哭。那時候,我覺得如果我早點來就不會這樣了,我們還是要呼吁大家多關注空巢老人。畢竟,我們的工作很忙,但我們的父母真的很重要。”

該事件曝光后,立馬沖上了熱搜。

雖然網友們紛紛為外賣小哥點贊,而這件事實實在在地反應了中國式養老困境。

421、422家庭結構使得獨居、空巢老人不斷增加,中國式養老困境由此產生。

根據國家統計局的數據,當前我國獨居、空巢老人已達1.18億人,占老年人口46%。新中國建立后的三次生育高峰1949-1959年、1962-1976年、1986-1990年和計劃生育政策,形成了我國獨特的“411”、“422”家庭結構現狀,“兩小養四老一(二)小”已成為普遍現象,既要贍養家里4位老人,又要養育1或2個孩子。一對夫婦迫于生活壓力大,不得不往經濟發達地區就業,使得獨居、空巢、留守老人不斷增加。

這個案例中,是家里人給老人叫了外賣,因為在點餐之前,他們給老人打電話就聯系不上。因為隔得遠,所以就想著讓外賣小哥去看一下老人情況,但悲劇就是這么發生了。

02

豆瓣評分8.4的日本紀錄片《老年公寓清潔隊》,看過讓人難以平靜。

“孤獨死不可怕,可怕的是死后過多久才被發現。”這句話道出了孤獨死的本質問題。紀錄片開頭說到,“據估計,日本每年有3萬人孤零零地死在家中,這種日益普遍的現象,被稱為:孤獨死亡。”

“孤獨死”最容易發生在同社會隔離、沒有家人或友人經常保持聯系的人身上,以老年人特別是高齡老年人居多,是全人類社會老齡化的突出表現之一。可以說,“孤獨死”已成縈繞在老齡化國家頭上盤桓不去的陰霾,日本絕非個例。

2020年10月底,民政部舉行2020年第四季度例行新聞發布會,民政部養老服務司副司長李邦華稱,根據相關預測,“十四五”期間,全國老年人口將突破3億人,將從輕度老齡化邁入中度老齡化。

據全國老齡辦測算,2020年我國空巢老人將達到1.18億人,失能老年人將達到4200萬人。2030年中國空巢老人人數將增加到兩億多,占到老人數的九成(聯合早報)。

這些數據也在提醒我們:“孤獨死”離中國社會并不遙遠。

03

“家有一老,如有一寶。”養老幾乎是每個家庭都要面對的“甜蜜負擔”。居家養老是我國養老的主要模式,直接導致空巢、獨居老人數量龐大。老年人的生活,說簡單,不過吃住行;說復雜,面臨著身體機能下降及照料人員嚴重不足的雙重困境,因此居家養老首先要解決老人安全問題。

許多人說,家里的老人如果無法得到更好的照顧,可以將老人送去養老院。中國社會傳統觀念是在家養老為主,很多人其實不愿意去養老院,怕被別人說三道四。作為子女,怕被親戚朋友說三道四,社會容易給他背上不孝的罪名,這誰背的起?其次,作為老人,多數也不愿意去,覺得自己還能在家發揮余熱。

據民政部的最新數據,截止至2020年末,養老院等的機構養老的床位達761萬裝,但不到需求量的16%。一方面政府公辦養老機構床位一床難求,許多老人都在輪候,另一方面,民企私企的養老機構床位利用率不到6成。

從目前來看,居家養老更適合多數老年人。養老機構由于遠離生活過的街區,平時與親人見面機會就會變少,心理上容易產生一種被家人和社會冷落的孤獨感和憂傷感。若讓老年人在長期生活過的環境中養老,熟悉的環境能幫助他們保持原來的生活習慣,親朋好友、熟人也能使老年人心情愉悅。而且和住進養老院相比,有屬于自己的空間,想做什么就做什么,能享受天倫之樂,隱私性較好。在家度過晚年,還可以充分利用原有的家庭資源(住房、家具、耐用消費品和生活設施等),減少不必要的支出。

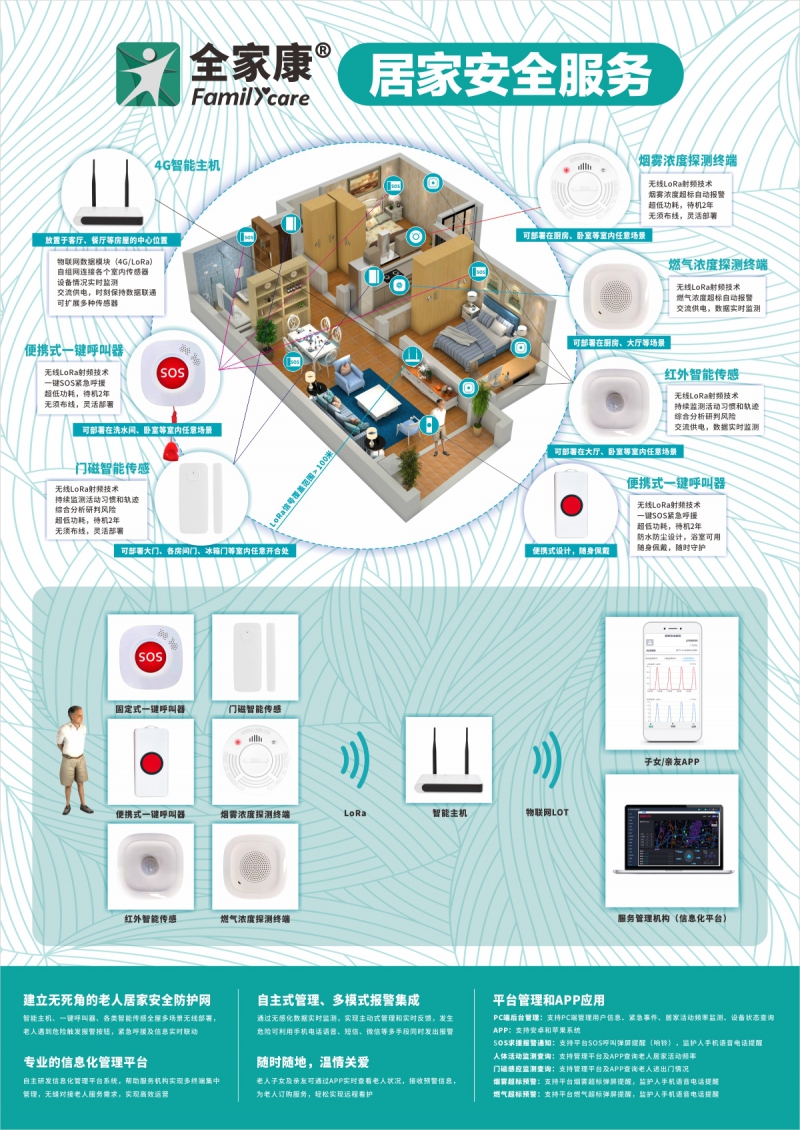

通過全家康智慧居家養老服務,出行在外、生活起居場所裝上智能設備,家人和服務人員在后臺就能知道老人實時狀態,全方位防護讓居家養老更安心了。

運用“互聯網+智能設備”的智慧手段為居家老人提供安全保障,讓監護人(APP端)和服務人員(運營平臺24小時客服)實時掌握老人安全狀況,同時讓老人有事可以第一時間主動向外呼叫,確保老人居家安全,逐漸成為許多老年人安度晚年的有力保障。

04

線上可解決居家老人一鍵呼援、每日向平臺報平安;老人外出可實時定位,對于智障老人還可以設置電子圍欄功能,契合老年人的需求。全家康出行安全服務,通過“智能終端+人工服務”模式,構筑老人居家安全防護網。

患有心臟病的梁伯,一天清晨感覺渾身不舒服,呼吸困難,難受之際,他按下了全家康智能手表的SOS鍵,成功呼叫救護車。“幸好有 ‘全家康’!”梁伯說。因為得到及時的救治,梁伯轉危為安,心臟里成功搭建5條支架,也對“全家康”有了更深刻的信任:“感謝全家康給我們老人帶來這么好的服務和先進設備。”

獨居老人陸伯,每天6點左右起床就會去公園散步,后臺系統6點30分就會推送報平安信息,陸伯只要在智能手環上按一下就上報平安了。自從使用了“全家康”的每日報平安服務,在外地工作的子女放心多了。如果在規定時間內老人沒有上報平安,后臺系統會監測到并安排服務人員回訪,家人也會收到提醒。

患有輕微阿爾茨海默病的羅伯,一次自己出門,找不到回家的路了,可把家里人嚇得不輕!后來用上“全家康”定位手機,家屬在手機地圖上畫個閉合形狀,就圈出了電子圍欄,老人一旦走出選定范圍,家人就會收到提醒,而實時定位也能讓家屬第一時間得知老人所處位置,為老年人出行安全構筑起智能防護網。

05

具有傳統觀念的老人,總有“不離家、不離親”的養老愿望,但子女上班或在異地,家里又沒人照看,著實令人擔心。這一直以來都是居家養老的一個矛盾點,科技則從某種程度上解開了這個癥結。全家康居家安全服務還可為居家老人提供全方位的居家活動安全保障,構筑老人居家安全防護網。

晚上12點,年過八旬的陳婆婆緩緩從床上坐起,往衛生間走去。途中感應夜燈亮起,為她照路,而另一邊的“安頤通”智慧養老系統平臺上,“臥室有人運動”、“客廳有人運動”……老人的行動軌跡形成實時記錄,傳送到家人的手機上。床墊下布置智能床墊,“有人在床”、“有人離床超過5分鐘”、“心率正常“、”呼吸正常”……老人的在床離床時間段、心率呼吸率形成實時記錄,智能判斷和預警風險,傳送到家人的手機上。

李阿姨生活很有規律,門磁智能傳感記錄了她每天的外出活動和回家時間,一天李阿姨的兒子在手機上發現李阿姨的外出時間是以往的2倍,該回家的時間了,李阿姨還沒有回家,小李不免擔心起來,立馬聯系李阿姨,原來李阿姨在鄰居家拉家常……這樣的場景,讓子女實時可以掌握老人的安全情況。

這樣的實時監測,是通過智能設備實現的。工作人員對老人家里進行適老化改造,在玄關、門腳、床頭等隱蔽處安上紅外智能傳感和門磁智能傳感,在廚房、大廳等安上煙霧濃度探測終端、燃氣濃度探測終端。全家康智慧養老系統平臺所在安頤通助老服務中心24小時全時監控,保證能夠在老人在家中發生緊急情況時,及時反應。

有了這樣的系統,家人在外工作也可以準確及時地了解老人在家的狀況。如若老人發生意外,或是出現在一個空間時間太久,比如浴室或洗手間,傳感系統就會發出預警信號,讓家人和監控中心服務人員及時知曉。

06

全家康將養老服務“搬”進老人的居室,“戴”到了身旁,熟悉的環境讓老人生活舒心。實時了解老人動態讓家人安心,即使老人出門,有了科技的助力,家屬也能吃下“定心丸”。

無論是同住還是養老院養老,關鍵是要用足夠的耐心,讓父母感受到安全感和愛。

智慧養老強調科技的同事,更強調以人為本、尊老敬老的文化意涵。科技與現實需求的矛盾雖然存在,但國家已經出臺《關于切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》。我們全家康也在積極探尋解決之道,運用成熟的便捷化、無感化技術,創新養老服務,最大限度地助老為老。

最后,也希望世間所有老人都能被重視,被關注,老有所養、少有疾病,所有老人都能健康度過晚年。

Copyright ? 2013-2021 巨硅科技 版權所有 粵ICP備16055903號

![]() 粵公網安備 44010302000730號

粵公網安備 44010302000730號